一、PAC(聚合氯化铝):中和高手,偏爱弱酸

PAC是我们最常用的无机絮凝剂,它在水中水解生成带正电的氢氧化铝胶体,专门捕捉带负电的悬浮颗粒。

> 【最佳pH范围】:5.5 - 8.0

> 【原理解析】:

> pH过低(<5.5):H⁺浓度过高,会抑制PAC的水解反应,生成的絮体细小松散,沉淀效果差,水中会残留大量铝离子。

> pH过高(>8.5):OH⁻浓度过高,生成的氢氧化铝絮体会重新溶解成可溶的偏铝酸根(AlO₂⁻),导致絮体解体,净化效果消失,水反而变得更浑浊。

> 【操作建议】:使用PAC时,先将原水pH调节至7.0左右的弱酸性或中性环境,能使其发挥最佳效能。投加后,水的pH会略有下降,需注意监测。

二、PAM(聚丙烯酰胺):链状大师,依型号而定

PAM是高分子有机絮凝剂,本身并不中和电荷,而是凭借其超长的分子链“捕捉”和“架桥”小絮体,形成更大的矾花。其最佳pH值因其离子类型而异。

> 【最佳pH范围】:因类型不同而差异巨大

> 【原理解析】:

> 非离子型(NPAM):适用范围较广,但对pH不太敏感,pH 7-8.0之间都能较好地发挥作用。

> 阴离子型(APAM):依靠分子链上的负电基团进行架桥,适合处理带正电的悬浮物。在中性或弱碱性环境中,其分子链更能充分伸展,效能最佳。

> 阳离子型(CPAM):同时具有电中和与吸附架桥作用,主要用于处理带负电的有机污泥和染料等。其在酸性或中性(pH 7-8.0)条件下表现更为出色。

> 【操作建议】:务必先进行小试实验!不同水质和不同厂家的PAM产品性能均有差异。通常先加PAC中和电荷,再加PAM(通常是阴离子型)进行架桥沉降。

三、活性炭:吸附之王,喜酸怕碱

活性炭依靠其巨大的比表面积和丰富的孔隙结构物理吸附水中的杂质,但其吸附某些特定物质的能力受pH影响显著。

> 【最佳pH范围】:5.0 - 6.0(对于去除有机物、色度、异味)

> 【原理解析】:

> 在酸性条件下,水中的H⁺离子较多,有利于吸附一些极性有机物和显色物质(如腐殖酸),对色度和异味的去除率最高。

> 在碱性条件下,活性炭表面电荷会发生改变,吸附能力下降。同时,已被吸附的一些有机物在碱性条件下甚至会解吸下来,造成“脱附”。

> 【操作建议】:若要最大化活性炭的吸附效率,尤其是深度处理脱色除味时,将进水pH调节至弱酸性至关重要。

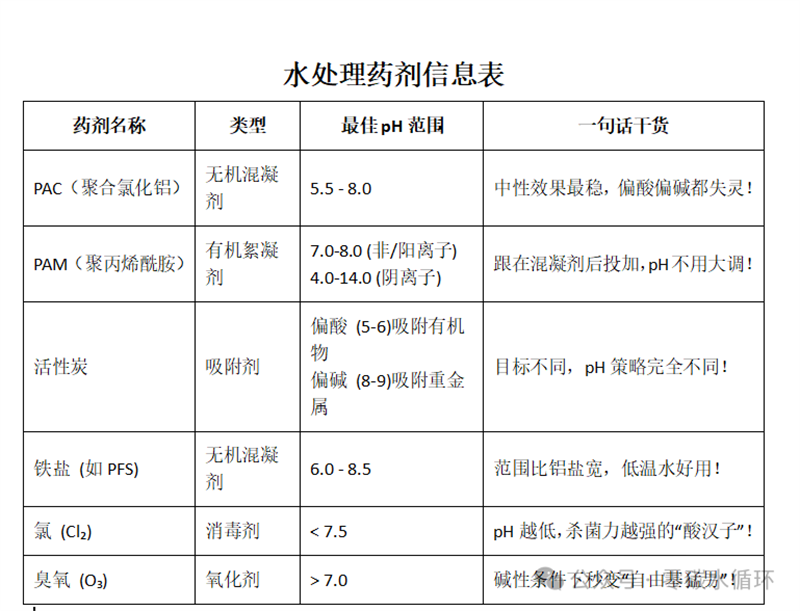

四、常见水处理药剂的pH偏好

1. 氧化剂(如次氯酸钠NaClO)

作用:杀菌、消毒、降解有机物。

最佳pH:< 7.5。在酸性条件下,次氯酸(HClO)含量高,杀菌效果好(HClO的杀菌能力是次氯酸根ClO⁻的80-100倍)。pH升高,消毒效果急剧下降。

2. 缓蚀阻垢剂

作用:防止管道和设备结垢、腐蚀。

最佳pH:通常为碱性(如8.5-9.5)。提高pH值能在金属表面形成保护膜,减缓腐蚀。但具体范围需根据药剂配方和水质(如钙硬度、碱度)确定,需严格遵循药剂说明书。

3. 常用酸碱

降pH:使用硫酸(H₂SO₄)、盐酸(HCl),成本较低。

升pH:使用氢氧化钠(NaOH)、石灰(Ca(OH)₂)。

总结与操作黄金法则

> 【核心要点】:

> 先调pH,后加药剂:这是水处理中最关键的步骤顺序之一。

> 实验先行,数据说话:理论是指导,但不同水质千差万别。烧杯实验(小试)是确定最佳pH和投加量的最可靠方法。

> 持续监测,及时调整:进水水质不是一成不变的,建立完善的pH在线监测和反馈系统,能确保处理效果长期稳定。

掌握药剂的“黄金pH”,就是掌握了水处理系统的效率钥匙。精准调控,方能药到“水”清,实现环境效益与经济效益的双赢!